Bread Republic は、パン教室の先生、パン教室をやりたい人、そしてお教室は開かないけれど、パンづくりをするすべての人のためのコミュニティサイトです。

有名パン屋さんのパン動画で観れたり、パンに合うお料理・デザートを動画で紹介 (しかも教室内で自由にレシピを作ってOKとは太っ腹い!)していたり、パン教室運営に関わる気になること・お困りごとをコラムで読めたり・・・そのほか盛りだくさんな内容になっています。

私自身はこれまでもお仕事を通じて沢山のパン教室の先生にお会いするご縁に恵まれているのですが、パンを焼く人ではないので詳しく知らなかったのですが、Bread Republic を通してパンの奥深さを垣間見ています。

そして、いよいよパンを焼こうかという気になりました!

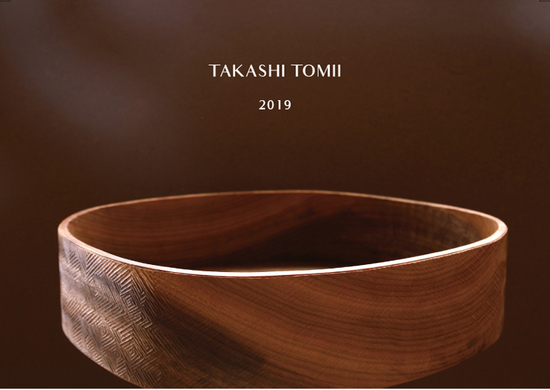

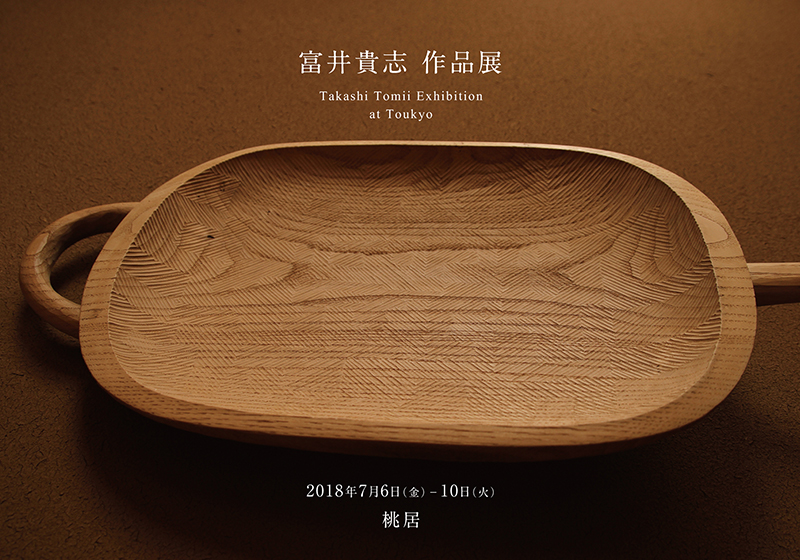

今年も桃居の富井さんの個展のDM写真の撮影・デザイン作成しました。

小松さんが庭の土で丁寧に塗ってくれた壁で散乱する光の中で、

富井さんの彫りと形と、木目とがあわさると、まるで宇宙。

この成就に何か名前をつけても良いように、思います。

今年も桃居では、富井さんの作品に合わせて、ナノ世界のイメージを展示しました。

工芸青花の菅野さんからいただいた短いコメントが大変深かったので、引用します。

「富井さんのこの彫文様の仕事は、思うに、不可逆的な「現代」と「工芸」の関係の不自然さの自覚にもとづくもので、おそらくその両義性ゆえに孤立しがちだろうけれど、孤立させてはいけないと思いました。現代の工芸の可能性は、この「不自然さの自覚」から生れると私も考えているので。」

せっかくなので、これに「自然」も付け加えておきたいと思います。

「現代」と「工芸」、またそれらと「自然」とは、本来分かち難くあるべきだけど、現在の文脈ではなぜかこれらが極めて「不自然」な関係になっているのだそうです。端的には不自然なのは文脈の方なのだけど、これをあえて文脈中で自覚的にその不自然さを問うていくという作業、それはとても地道で非効率でしんどいけれども、確かにそこにこそ正しい可能性を見出すことができる道に思えます。

「Comfort isolates(安寧な状態は人を孤立させる、木幡和枝訳)」とはスーザン・ソンタグの印象深い言葉ですが、「現代」も「工芸」も、また「自然科学」も、わざわざ自己を限定した文脈中に安寧を求めがちであるが故に、下手をすると分野全体が分化というか孤立していきがちではあります。そんななか、その文脈に乗らないような作品を作るのは、当然文脈中では孤立しがちで危険なのですが、それこそが実は非・孤立に至る可能性の道であり、富井さんの孤独ともいえる仕事の奥にある美学でしょう。

我々の自然は実は全て球状の原子からできていて、それが数学的な直線や正六角形を作って分子となり、さらにそれが集まって有機物や生き物を作っていく。有機的と思われる自然のものは、実はすべからく"無機的"な数学的図形からできています。毎年富井さんの桃居の展示に添えさせていただいている「走査トンネル顕微鏡」写真の幾何学模様も、生活工芸とは相容れないようなイカツイ響きですが、その実は単に純粋な自然の一部分だから、工芸と相性が合わないわけがない。

富井さんの彫りの仕事は、そもそも上記のように両義的に見える自然に、自然から離れてしまったいわゆる工芸の文脈から再度にじり寄っていくための試みであるから、シャケが川を遡る、というか、そのために必然的な多少の違和感を伴うけれども、その運動の本質を感得する方々が確かに増えていることが感じられました。

工芸青花11号に、富井貴志さんが陶芸家大谷哲也さんの記事を書いていて、そこにトボ(洋)の原子の写真が、富井さんの器と並んで載せてられています。今こんな対比をしめせるのは、世界で青花だけでしょう。

自然はどこまでもフラクタルにつながっているので、物質表面の原子の自己組織化と、(生活)工芸と、長さのスケールが10桁くらいも違う世界にも、共通する普遍的な美しさがみられるのだと思います。柳宗悦さんの民藝理論によく出てくる"他力の美"とか、"よき模様"とかの実は、このようなことのはずです。

(例えば曰く、「よき模様に天然の加護がないものがあろうか。人の力が作るとはいうも、そこに加わる自然の力に比べては、いとど小さなものに過ぎぬではないか。(工藝の道)」)

柳さんの民藝理論は浄土思想をベースに書かれているので、今となってはむしろとっつきにくいのですが、物理的にも結構正しいなあと感心することが多い。民藝理論を自然科学の言葉でアップデートしてみるのは、これからとても意義のあることな気がしています。

そういえば水戸芸術館で中谷芙二子さんの企画展がやっていた、佐藤陽香さんからリマインドもらってあわてていってきました。

「霧の抵抗」とはうまくつけたタイトルで、計らずも(計っていたらより素敵なんだけど)、磯崎さんの廃墟趣味ともいわれる建物がお望みどおりというか、霧にかき消されてゆくようにみえたのを、ささやかな抵抗としてみるとすると、おもしろい。建築を真っ白なジョークにしてしまったのだったとしたら!

それにても、ご本人のnegative sculpture という言葉は感慨深かった。

空からの便りの、細かな雪の結晶が街を真っ白にけしていくかんじ、あの楽しさがnegative sculptureのエッセンスかもしれない。宇吉郎先生の遺伝子がこのようにつながったと想像するのはおもしろい。

妙なるキリの映像をみているとやはり妙な想像をいろいろとさせられるのでした。

長い歴史がありつつも、それを良い意味で感じさせない明るく爽やかなスタジオに、気さくで楽しいスタッフの方々がいつも待っていてくれます。嬉しい節目を迎えられる多くの人がツバメヤ様と出会いますように!